Scienza biomedica: la fabbrica delle cure bestiali

Osservare la natura è sempre utile: da Leonardo da Vinci a Isaac Newton sono decine gli esempi di scienziati che hanno basato teorie e invenzioni rivoluzionarie sull’idea che la natura custodisca le spiegazioni o le soluzioni a molte delle sfide che ci troviamo ad affrontare. D’altronde, ogni specie è il risultato di mutamenti avvenuti in centinaia di milioni di anni e porta con sé la saggezza di tutte le generazioni che l’hanno preceduta, adattandosi all’ambiente e scovando soluzioni per sopravvivere. «L’uomo ha cominciato a studiare la natura fin da quando ha capito che poteva esser vantaggioso», sottolinea Cesare Stefanini, direttore dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che dell’arte d’imitare la natura ha fatto un mantra, diventando un’eccellenza riconosciuta nel mondo grazie a invenzioni come la mano bionica comandata da impulsi neurali, sviluppata qui a partire da 30 anni fa. Un tempo, l’osservazione degli organismi era un processo altamente empirico e laborioso. Questo permetteva di cogliere solo a grandi linee certi meccanismi. «Fino a metà dell’800 la scienza biomedica era talmente sperimentale e intuitiva da poter essere considerata quasi un’arte» ricorda Stefanini. Questo poneva un limite importante ai risultati ottenuti nel tentativo d’imitarla. Con l’avanzare della chimica, dell’ottica e della tecnologia in generale, la situazione è cambiata dando origine alla biomimetica, termine che deriva dalla parola greca biomimesis, coniato nel 1957 dallo scienziato Otto Schmitt mentre cercava di sviluppare un dispositivo che imitava l’azione elettrica di un nervo. La varietà degli organismi viventi è esorbitante. Per arrivare a conoscere tutte le abilità che l’evoluzione ha generato in ogni specie, gli scienziati dovrebbero collaborare per decenni. Quel che sappiamo con certezza, però, è che quando questi studi vengono condotti, l’essere umano ne trae scoperte utili. Alcuni esempi?

plant lab e istituto di biorobotica della scuola superiore sant’anna sviluppano biotecnologie applicate a terra e spazio. Foto di Enzo Cei

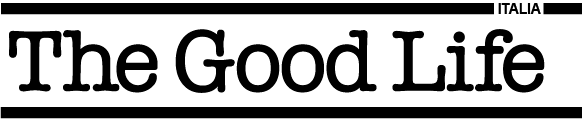

Il direttore Cesare Stefanini dell’Istituto di Bio Robotica. Foto di Enzo Cei

Il principio farmacologico dell’aspirina deriva da una pianta, la Spirea ulmaria; la morfina dal papavero da oppio, mentre l’antitumorale taxolo dal Taxus baccata. Anche l’osservazione degli animali si è rivelata proficua: le creste sulle pinne pettorali delle megattere hanno ispirato la forma delle pale delle turbine eoliche; i peli sulle zampe dei gechi sono serviti a sviluppare i cerotti usati per suturare le ferite senza punti; la forma della ragnatela è stata copiata per creare il parabrezza infrangibile; e il comportamento dei banchi di pesci è servito all’Istituto di Biorobotica diretto da Stefanini per insegnare a gruppi di piccoli robot subacquei come compiere compiti collettivi, muovendosi in modo coordinato e riducendo al minimo il consumo energetico. «Mutuiamo le cosiddette strategie di sciame per creare un superorganismo in grado di mappare con precisione le profondità degli Oceani, risorsa fondamentale del Pianeta che oggi conosciamo solo a grandi linee». Per farlo, servono robot dotati di computer semplici ma efficienti, per ridurre il consumo dal punto di vista computazionale, capaci di muoversi con moto ondulatorio come i pesci, per consumare meno energia dei natanti a elica e poter coprire grandi spazi. «Abbiamo creato una struttura robotica capace di flettersi attraverso contrazioni magnetiche e immagazzinare energia elastica che poi viene restituita nei cicli successivi, un po’ come una corda di chitarra che oscilla». Ma oggi la scienza va oltre l’osservazione imitativa del mondo naturale. I calcolatori sono diventati talmente piccoli da poter interagire da pari con i microrganismi, osservando le loro reazioni. Il vantaggio è quello di creare sistemi che sfruttano il comportamento degli esseri viventi e le capacità dei robot per affrontare problemi complessi. Collaborando, animali e robot sono in grado di svolgere compiti di cui né l’uno né l’altro sarebbero capaci da soli. Queste sinergie possono contribuire a gestire risorse naturali e a mitigare gli effetti negativi delle attività umane sugli ecosistemi.

robot sottomarini per monitorare i fondali. Foto di Enzo Cei

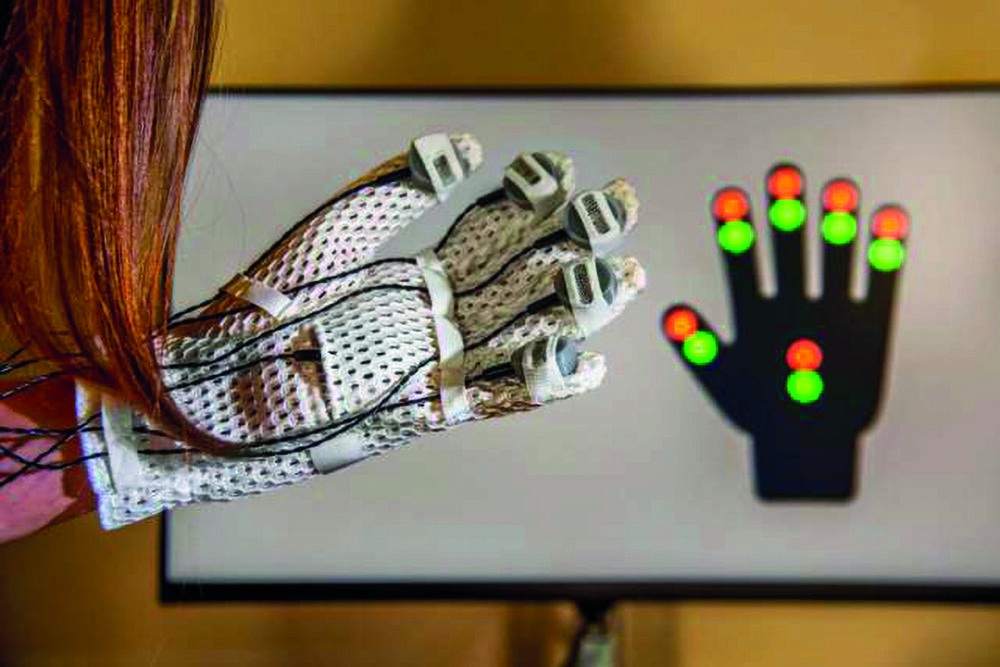

guanto per la riabilitazione post-ictus

test di robot carangiforme ad alta efficienza.

Un esempio sono i biosensori per l’analisi delle acque creati dall’Istituto di Biorobotica, basati su crostacei di un millimetro di diametro circa, gli ostracodi. Questi minuscoli granchietti sono in grado di rilevare concentrazioni di inquinanti meglio di quanto non possa fare un sistema di analisi, ma per farlo vanno addestrati. Tramite un programma coordinato da un computer che associa stimoli gradevoli o sgradevoli, l’Istituto ha insegnato ai granchietti a riconoscere diverse sostanze inquinanti. «Questo è reso possibile dal fatto di poter osservare i microrganismi per periodi anche molto prolungati nel tempo. L’uomo si stanca, si distrae e risponde a tempi diversi, la macchina invece no. Con le fotocamere raccogliamo quantità inimmaginabili di dati che poi analizziamo con l’aiuto di calcolatori e algoritmi di intelligenza artificiale». La rinnovata capacità di collaborare e imparare da altre forme di vita ha aiutato a controbilanciare l’idea, un tempo corroborata dalla biomimetica, che l’uomo potesse controllare la natura, sfidandola apertamente. «Quello che una volta pareva un dominio in realtà rischia di compromettere tutto, inclusa la nostra stessa specie», ammette Stefanini. «Oggi fra gli scienziati che si occupano di biomimetica c’è una rinnovata consapevolezza dell’importanza di preservare la biodiversità, oltre che di osservarla per trarne ispirazione e benefici». Avere a disposizione un patrimonio genetico limitato da copiare è come disporre di un vocabolario ristretto: funziona per rispondere a domande semplici. Ma quando le questioni da risolvere si fanno complesse, come la siccità o l’insorgenza di nuovi batteri portati dal cambiamento climatico, vengono a mancare le parole ed elaborare risposte efficaci diventa difficile. A contare non è solo la varietà delle specie ma anche la loro antichità. Perché quelle più vetuste al loro interno racchiudono variabili genetiche più ampie. È come se nel tempo avessero imparato più lingue. Di conseguenza dispongono di più strumenti per rispondere alle nuove sfide. «Nelle forme di vita più semplici» conclude Stefanini, «si possono osservare cose molto umane».