Ai sacri monti, misteriosa Locride

Non sappiamo cosa pensarono in Connecticut, all’arrivo dei primi calabresi. È certo però che se un giorno si dovesse inaugurare nel New England una hall of fame del rock americano, un posto andrebbe di diritto a S. Luca, alle falde del massiccio ionico dell’Aspromonte. Tutto merito dell’half shuffle, mi spiegano mentre cerco di mettere in sicurezza le mie coronarie da una tarantella corale tra gli ulivi, dove una radura illuminata dal chiaro di luna è sovrastata dalle rocce da cui la città di Gerace sorveglia la costa ionica da prima che fosse scritta l’Iliade omerica. Ho appena assistito a un concerto voce, tastiere, percussioni in “grecanico”, la lingua d’origine magnogreca che in Calabria è ancora viva. Ma gli arrangiamenti sono jazz e il batterista Massimo, solito pendolare oltreoceano per insegnare le percussioni nelle università americane, insensibile al mio sforzo di tenermi in vita, mi spiega cosa diamine sia. Parla di swing, di accenti, di terzine in 12/9…Ma non essendo Wynton Marsalis, l’unica cosa che riesco a capire è che lo half shuffle è nel sangue della tarantella calabrese da ben prima che il jazz nascesse. E che da S. Luca ha varcato l’oceano per far vincere nel 1982 alla band dei Toto il Grammy Award con la hit “Rosanna”. La colpa è del nonno di Steve, Jeff e Mike “Parcaro”, per errore da allora trascritto “Porcaro” alla frontiera americana – rispettivamente batterista, tastierista e bassista del gruppo – emigrato negli Stati Uniti prima della Grande guerra, dove insegnò al figlio Joe a leggere la musica e suonare il tamburo; e a suonarlo bene, tanto che, nonostante anni di stenti, Joe riuscì a sfondare da musicista, contagiando i figli e propiziando la loro band da 30 mln di dischi. È la storia della Calabria in un battito di rullante. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, qui nell’Aspromonte, scheggia di roccia che staccata dalle Alpi insieme a Corsica e Sardegna, ma indisponibile a convertirsi a isola, s’è ricongiunta insieme agli altri fratelli di pietra – Pollino, Serre, Sila – alla terra ferma, stufi di gironzolare da milioni d’anni per i mari primordiali. Andare sperando, prima o poi, di ritornare. E sotto sotto, nella carne, in fondo restare. Legati alla terra. Non a quella metaforica, ideale, che rimpiange chiunque lasci casa incerto se tornarvi, bensì alla terra reale: nuda, nera, sudata, che nutre gli ulivi su terrazzamenti impervi ma fertili della montagna, lavorati a secco sul fianco di pascoli affacciati come balconate sul mare dalle iridescenti aurore. La terra è il filo d’Arianna che la Locride ti porge se vuoi inoltrati nel suo mistero millenario, cuore della Grecia anche più della Sicilia, più della Campania, più della Grecia stessa e delle sue enclavi in Anatolia. Perché qui, più che altrove, è la terra a plasmare l’uomo: con le sue valli digradanti come fiumi che corrono paralleli verso il mare, non per caso detti “fiumare”. Con le acque abbondantissime, sotterranee e inquiete, che ovunque la crivellano come una spugna sempre in bilico tra prosperità e minaccia, alimentando bacini termali naturali dalle proprietà prodigiose. Oppure con la sterminata messe di frutti della terra o dalla terra nutriti. Ce ne svela il regesto il nostro Virgilio d’Aspromonte, Arturo, partito per Torino ragazzo «con in mano soltanto un biglietto del treno per studiare lettere moderne saltando di mestiere in mestiere»; e tornato molti anni dopo nella Locride per diventare la guida ambientale più poetica che abbia mai incontrato. L’elenco dei frutti della terra aspromontana lo snocciola mentre mi fa attraversare a bordo di una Jeep – un po’ Indiana Jones un po’ Linea verde – alvei di fiumi in secca e intrichi di querce, faggi, abeti, pini: «Bergamotto, Biancospino, Sambuco… un particolare pistacchio detto Lentischio, il Carrubo, la Liquirizia… Qui cresce tutto spontaneamente, anche piante tropicali come le dolci Annona e Guaiava». Una manna per apparato cardiovascolare e sistema immunitario, benché ancora non economicamente valorizzate come potrebbero. Non si parla soltanto di agricoltura, ma di pastorizia, industria della trasformazione, enogastronomia… Basti citare il maiale nero d’Aspromonte, che forte dei suoi geni romanici, iberici e celtici, si sollazza brado per almeno 24 mesi, custodendo nelle due ghiandole sottogola – i “margàri” – omega 3 e 6 a profusione.

l borgo di pentedattilo tra reggio e locri.

Una terra matriarcale

Il senso della terra della Locride non s’arresta sul limitare dei boschi, però. “Magnogreco” è qui aggettivo d’uso ordinario, perché da Locri Epizefiri, nome antico della città, arrivano alcuni dei pezzi più pregiati del Museo Archeologico di Reggio Calabria, che ospita ben di più dei suoi pur abbaglianti “bronzi di Riace”. La Locri dell’Ellade, ci spiegano le guide del Museo e Parco archeologico della città, era un famoso centro del commercio, famoso però anche per il suo santuario dedicato a Persefone, detta Kore – “giovinetta” – la Proserpina dei romani. Sposa di Ade, dio degli inferi, nei sei mesi freddi dell’anno – autunno e inverno – governava l’oltretomba accanto al marito, fratello di Zeus; negli altri sei – primavera ed estate – raggiungeva in superficie la madre Demetra, facendo fruttificare la terra al suo passaggio. Terra matriarcale, la Calabria, dunque: “madre terra” di colonie lontane dalle più severe e bellicose città della madrepatria, come Atene o Sparta; terra incline a celebrare il dio del vino, Dioniso, più di Atena o Ares, divinità guerresche. E per questo, infine, terra più libera, innovatrice e riformatrice, atta a coltivar filosofi, a partire da quello che tra i primi fu forse il più grande: Pitagora il musico, il matematico, il legislatore saggio e rivoluzionario insieme. Un vegetariano in una terra carnivora. Risaliamo la sua sua storia sulle orme di Attilio, storico dell’arte, nato e cresciuto a Gerace, occhi guizzanti e barba tolstojana, nostro “sherpa” tra gli enigmi della cattedrale, come tutta la Locride, territorio dall’identità troppo antica e complessa per avere confini indiscussi. Magnogreci, non c’è dubbio, tanto che lo scorso settembre al Palazzo della Cultura di Locri è stato lanciato Miticu! Festival del Mito e dalla Cultura greca: titolo in calabrese purissimo, contributi fortunatamente no. Ma poi? Più normanni o sassoni, più “francesi” o “tedeschi”? E ancora: certo, bizantini, innegabile con tutto quel groviera di grotte monastiche e di chiese dalla inconfondibile pianta a croce greca sormontata da cupole. Ma fino a che punto? Questioni bizantine, appunto. Ma in gioco c’è di più in una terra che vede a ogni cambio di fiumara mutare l’inflessione dialettale. E in cui, se per caso hai un amico calabrese e ingenuo lo riveli, subito ti chiedono diffidenti: “Calabrese di dove?”. E se dici Catanzaro, chi è di Reggio ci resta male; se dici Reggio, a Locri sottolineano che no, loro sono di Locri, che pure di Reggio è provincia; e se sali a Gerace – tempo netto dal mare: 20 minuti – devi specificare se il tuo amico è del Borgo, fuori mura, o di Gerace Gerace: “tutt’altra cosa…”. E così Attilio mi guida alla scoperta di Gerace e del suo Duomo, una cattedrale per dimensioni, austerità e tipologia architettonica «chiaramente ottoniana», dunque “tedesca”, e non normanna, dunque “francese”. Questione controversa, mi spiega – cui ha dedicato il libro La cattedrale di Gerace. L’impronta ottoniana tra Bizantini e Normanni nell’Italia meridionale (Gangemi Editore, 2024) –, non scorgendo in me il fremito atteso. Ma poi mi sale il sospetto e, chissà, forse intuisco. Normanno starà per arabo-normanno, ossia sicilianamente “francese”: fantasioso e morbido melting pot mediterraneo, quindi, contro un inesorabile disciplinamento teutonico. Sarebbe tutt’altro immaginario, in questo secondo caso, capace anche di contribuire a smorzare d’un colpo, accanto alla matrice siculo-normanna che attenta al campanilismo del lato continentale delle “due Sicilie”, l’onnipresente basso continuo bizantino: così orientale, così tardo-antico, così millenariamente immoto, a seguito del quale rischia di covare lo stereotipo di una Calabria secolarmente passiva, estranea e sottomessa a un potere straniero privo di grande slancio vitale. Nulla di buono per una regione immeritatamente sospettata di scarso spirito d’intrapresa. Guerra di stereotipi, battaglia di pregiudizi, diluvio di preconcetti, sono le acque limacciose nelle quali alligna, un po’ a ragione, un po’ a torto, certo risentito revanscismo borbonico, come quello che si lascia sfuggire qua e là Gianfrancesco, nostra gentilissima ed eruditissima lanterna nelle profondità minerali e spirituali dell’Eremo di Santa Maria della Stella di Pazzano, che con i Santuari della Madonna della Grotta e della Madonna di Polsi, è una dei fuochi della spiritualità di qui, che oggi e da sempre durante le festività sacre, percorrono pregando e cantando chilometri d’irti sentieri, in filari umani che grazie al loro sincero, allegro e ospitale fervore, mettono a tacere la mia incrollabile fede garibaldina insieme all’incredulità di uomo secolarizzato.

la navata centrale del duomo di gerace.

la cattolica di stilo è uno dei capolavori di architettura sacra bizantina nella locride.

la ciclovia dei parchi: 500 km che collegano i parchi di aspromonte, serre, sila, pollino.

Ebbri di vino e di bellezza

Il sentimento ancestrale della storia, della cultura e della fede non si deve però credere sia qui un ripiegamento nostalgico, anche se rievocare prosperità, glorie, occasioni mancate può talvolta trasformarsi in alibi per giustificare eventuali inerzie presenti o future. Davvero qui, nei festival, nei teatri, nelle scuole, ancora si coltivano, si suonano, si cantano e si recitano greco o grecanico, accompagnati da musiche popolari tra le più ritmicamente e melodicamente sofisticate e potenti del Mediterraneo, i cui strumenti a fiato e a percussione trasportano indietro nel tempo dell’Ellade e della Roma che precedette la conquista degli Ostrogoti, che nell’ormai cristianizzato impero del IV secolo d. C. ricompresero la provincia romana di Apulia e Calabria nel loro nuovo Regno germanico. Proprio di quelle vestigia imperiali mi viene mostrato un gioiello scoperto nel 1963 grazie alla curiosità di un pastore, ma ancora da portare in gran parte alla luce ripulendolo da secoli di sedimenti: è la Villa di Casignana, alle porte di Locri, probabile tenuta agricola e vitivinicola appartenente a una famiglia patrizia di epoca ellenistica, i cui mosaici pavimentali rivaleggiano per finezza artigiana e bellezza con quelli della ben più famosa e siciliana Piazza Armerina. Un unicum nella Calabria stessa, con ettari ed ettari ancora da esplorare affacciati sulle acque dello ionio, le cui tessere mosaicali rivelano ancora una volta la passione per il vino e i riti bacchici che ne erano corredo, di cui sono traccia i numerosi e pregiati vitigni autoctoni, come il Greco Nero o il Greco di Bianco. Leggenda vuole, d’altronde, che il nome greco della Calabria fosse “Enotria”, ossia “terra del vino”. L’etimo è controverso, forse significando anche terra degli Enotri, tra i primi popoli italici, custodi di bellezza. Ma ci piace pensarla anche così: ebbra di succo d’uva strappato dalla fatica dell’uomo alle montagne e alle colline che ne ricoprono il 90% della superficie, sforzo ripagato da una ventina di vini Doc e Igt che neppure filossera ed emigrazione di massa tra ’800 e ’900 poterono prosciugare.

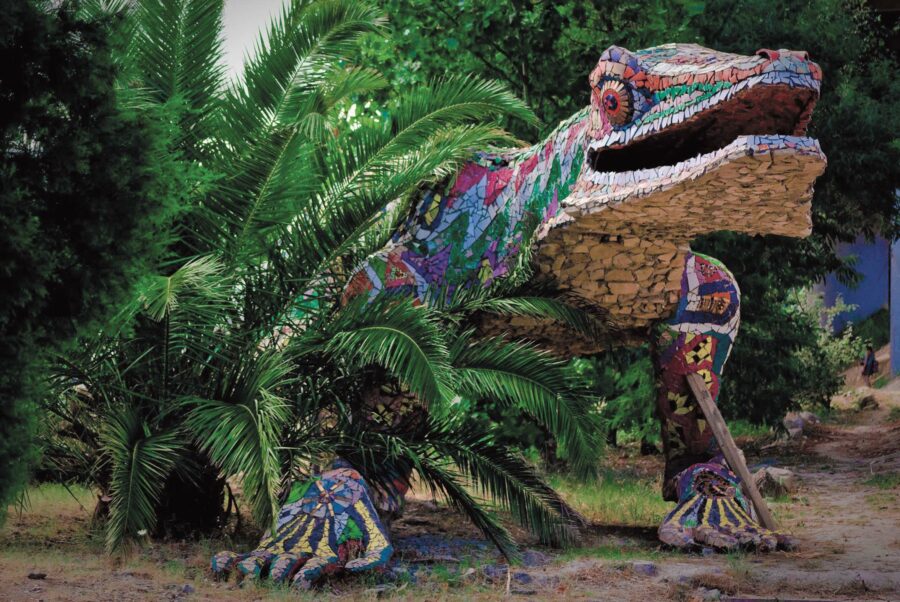

Il musaba di santa barbara, a mammola: il museo e la scuola d’arte contemporanea realizzati dagli artisti nik spatari e hiske maas.

Un’opera aperta come destino

Tasto dolente, l’emigrazione. Soprattutto giovanile, paradossale per una regione in cui un ragazzo su tre arriva alla laurea, percentuale che, unica nel Meridione, rivaleggia con il Nord Italia. Esito fatale, con una disoccupazione giovanile al 40%. Ma che ci appare surreale, pensando alla potenza naturale e storica che ci circonda. Non abbiamo risposte, ne chiediamo semmai all’amico Gildo. Ospitalità squisita, la sua, tra le vetrate ottocentesche dell’antico ospedale di Locri fondato dal nonno, affacciate sulle palme, sulle tamerici e sugli aranci gentili di Piazza Umberto I. Gentile è anche lui, d’altronde, fermissimo nelle sue idee, attento come molti qui a soppesare e scandire bene le parole, perché non può esserci fretta dove si ricerca la verità e dove al turista non di rado si riserva il trattamento dovuto all’ospite. Ne esce un quadro lucido e complesso, dove si mescolano fino a confondersi amarezza e risolutezza, ironia e inflessibilità. Ma mai un cedimento. Sarebbe straordinario, ci diciamo seduti all’ombra degli immensi ficus della piazza, se la nuova ciclovia sul lungomare, che presto collegherà Siderno a Portigliola, si trasformasse, insieme alla ferrovia, in una dorsale di comunicazione dolce per un turismo responsabile, che dall’aereoporto e dalla stazione di Reggio Calabria, in auto, in treno, in bicicletta, grazie a navette elettriche e a hub per e-bike e scooter, facesse crescere una domanda di ospitalità all’altezza della qualità della Locride e dell’Aspromonte, le cui cime alpine si raggiungono da dove siamo in 30 minuti. Un sogno, forse. Ma di gente, i calabresi, abituata a tenere gli occhi bene aperti e che del suo saper fare ha fecondato il mondo. Un sogno che troviamo realizzato nell’ultima tappa del nostro viaggio, Mammola, dove tra un viadotto e l’antico monastero di Santa Barbara, ascendiamo al Musaba, dove lo spirito inquieto di Nik Spatari e Hiske Maas ha fondato un museo a cielo aperto e una scuola d’arte contemporanea che di colpo dalla Grecia omerica ti trasferiscono alla Berlino espressionista o alla Parigi del Beaubourg, in una fantasmagoria di forme e colori che armoniosamente contrasta con i soggetti religiosi messi in scena dai suoi mosaici lignei. Opera aperta, come la Calabria stessa in fondo, esemplare persino per l’ormai accademicamente codificato “non finito” delle sue case, la cui sommità resta incompleta e a cantiere in attesa che i figli, sopra le teste dei padri, terminino un giorno i fabbricati. Ferite del paesaggio, che quasi paiono cicatrizzate dal tempo. E che ci ricordano un’ultima lezione che rubiamo alla Magna Grecia. Riguarda Afrodite, dea della bellezza, che si diceva avesse sette difetti, tra i quali, accanto al famoso strabismo, rughe profonde sul collo sottile. Perché per i Greci bello non era primariamente ciò che rende la forma umana perfetta, ma ciò che la rende unica: i suoi difetti, che non si aveva timore di mostrare in Afrodite, sola divinità femminile che in epoca arcaica s’osava rappresentare senza vestiti, non essendo bisognosa di orpelli. Femmina, imperfetta e nuda. Come la Calabria.